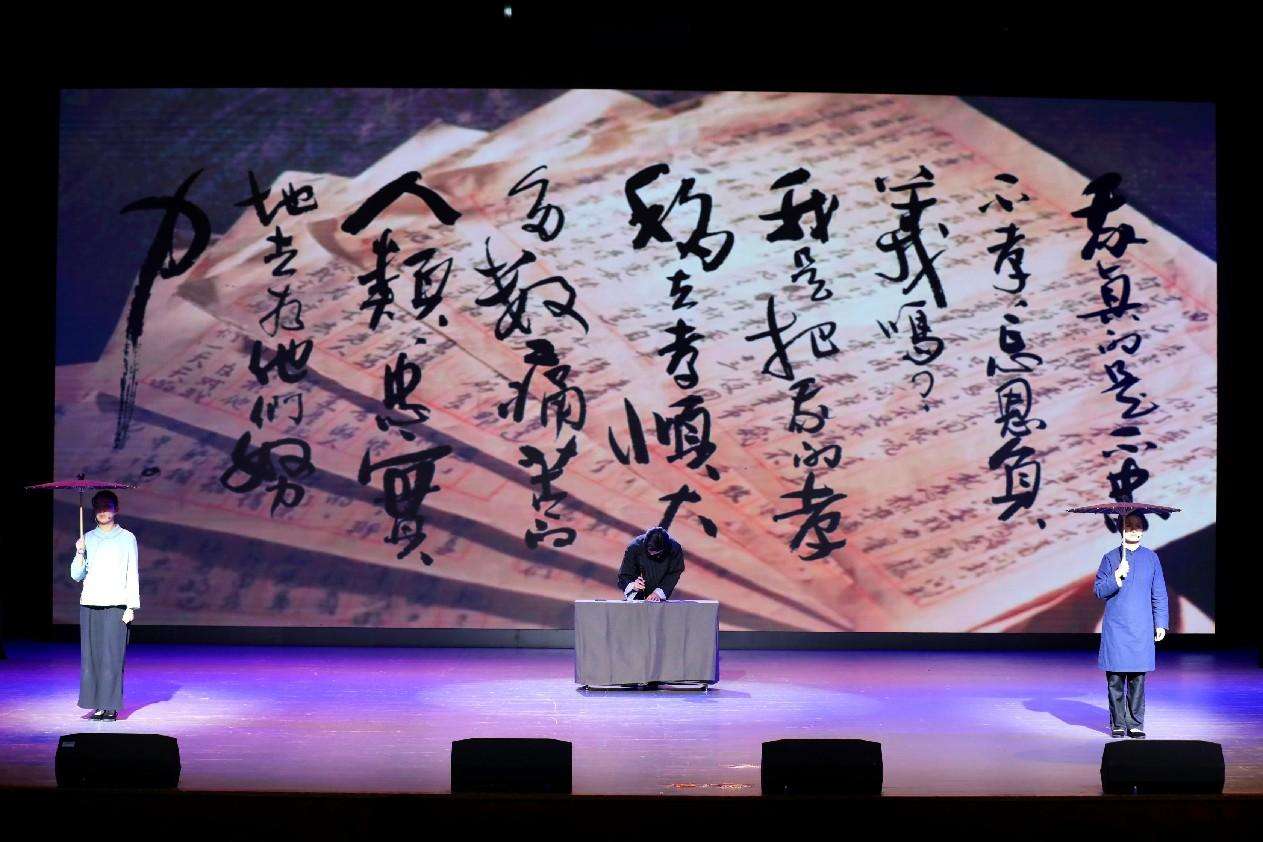

4月12日晚,贵阳孔学堂礼堂内灯光渐暗,一封泛黄的“家书”在舞台大荧幕上缓缓展开。中国社会科学院大学原创舞台剧《家书》以跨越时空的叙事,将贵州籍革命烈士冷少农的故事带回故土。

时值第十个全民国家安全教育日前夕,《家书》剧组走进贵阳,在贵阳康养职业大学和孔学堂分别献上精彩的演出。这不仅是一次艺术的呈现,更是一堂“行走的思政课”,让千余名观众在泪光与掌声中,触摸到革命先烈“舍小家为大家”的赤子之心。

从纸笺到舞台,一封家书的百年回响

《家书》的诞生,源于一场跨越时空的追寻。2021年,中国社会科学院大学在党史学习教育中创作《红色家书——纸上的纪录片》一书,师生们被冷少农烈士的家书深深触动。这位1925年离家投身革命、潜伏于国民党核心机构的中共地下党员,用隐晦的文字向母亲解释“我把我的孝移去孝顺大多数痛苦的人类”,最终在32岁时壮烈牺牲。

“我们想通过舞台,让烈士的血脉与当代青年的心跳同频共振。”文学院2022级汉语言文学专业本科生、导演郑璐旻介绍,主创团队于2021年7月赴贵州瓮安走访冷少农故居,与烈士后人对话,将史料转化为有血有肉的剧本。2022年10月至2023年5月,《家书》剧组面向全校学子广发“英雄帖”,经过层层遴选的本硕博演员团队,完成了为期半年的系统训练,从发声、台词到形体、表演,全方位打磨艺术表现力。

2023年5月《家书》校内首演至今,已演出11场,从烈士家乡贵州瓮安到中国人民革命军事博物馆和中央团校,到此次再度“回家”,演员班底已更迭五代,剧本打磨无数细节。

从“演绎英雄”到“成为光”,平行蒙太奇中的精神共鸣

据介绍,《家书》采用了“戏中戏”结构:主人公中国社会科学院大学生方绍闻因饰演冷少农陷入迷茫,却在导演徐安萌的引导下“穿越”历史,亲历烈士的信仰抉择。这种“平行蒙太奇”手法,让百年前的革命者与当代青年在舞台上并肩而立,形成跨越时空的精神对话。

与初版相比,此次贵州展演有多处创新。第一章“追寻伊始”中,方绍闻的迷茫与第四章“家书梦境”里冷少农的挣扎形成镜像——前者困惑于人生意义,后者痛苦于家国难全。饰演冷少农的新闻传播学院2024级网络与新媒体专业本科生牟思源深受触动:“冷少农并非天生的英雄,他也曾害怕牺牲后再也见不到母亲和幼子,但信仰让他最终选择为光明赴死。”

第六章“回家之路”中,舞台上,徐安萌与方绍闻化身八路军战士探望冷家,以“平行蒙太奇”实现烈士未竟的归家夙愿。“这不仅是对英灵的告慰,更是对精神的守护。”政府管理学院2024级党内法规学专业硕士研究生、执行导演谢国梁说。

对参演师生而言,《家书》是一场精神的淬炼。国际政治经济学院2024级国际政治专业硕士研究生演员张康柔饰演冷少农母亲宋德惠时,反复摩挲仿旧信纸的褶皱:“‘娘不图你做什么大官发什么大财,只图你能平平安安,平平安安啊’这句台词,每次念出都让我泪流满面。她何尝不知冷少农胸怀苍生,却又难掩舐犊情深。”

而饰演冷少农妻子商娴贞的文学院2022级汉语言文学专业本科生李佳真,则通过剧中“松开丈夫的手”这一细节,一遍遍体悟人物的抉择:“她的放手,是对‘小家’最深的爱,也是对‘大家’最重的托付。”

饰演徐安萌的文学院2023级汉语言文学专业本科生赵晚同说,第六章中支教老师袁亦梅与冷少农隔空对话的场景最令她震撼:“两代人对‘为社会奉献’的相同追求,让我看到信仰的薪火相传。”

“什么是我想要的人生?我应该选择怎样的人生?”在马克思主义学院2022级马克思主义发展史专业博士研究生、编剧李梦辰看来,这是剧中主人公冷少农的毕生求索,也是包括本剧主创在内的当代青年们正在追寻的人生命题。“冷少农的选择,给了当代青年一个回答——真正的价值未必是做惊天动地的伟业,而是把个人的命运融进时代的脉搏。”

从校园到社会,上好一堂“行走的思政课”

“2025年正是冷少农奔赴广州投身革命100周年。”中国社会科学院大学党委常委、副校长张树辉在演出后接受采访时表示,“《家书》是我们开展红色家书主题教育的标志性成果。四年来,这个项目已经发展成一个包含图书、短剧、纪录片、书画展等在内的系列思政教育实践,形成了独具特色的主旋律美育探索体系。”

张树辉特别强调:“《家书》最可贵之处在于它是一堂真正‘行走的思政课’。它走出校园,走进社区、博物馆和线上平台,两次回到烈士故乡,让几十万观众在沉浸式体验中传承红色基因。更重要的是,四年来参与演出的百余位青年学子,从最初的‘追寻光’到‘成为光’,从演绎家书故事到‘成为冷少农’,真正实现了从思政课受众到参与者的转变。”

“我们始终坚持开放共享的理念。”张树辉补充道,“《家书》的剧本是向所有青年团队开放的。我们期待更多年轻人通过排演这部剧的过程,去感受、去思考、去‘成为’那些为民族复兴奋斗的先烈。这些红色家书,应该成为一代代中国青年共同的精神财富。"

大幕落下时,舞台上回荡着“山川会记得,日月会记得,我们会记得”的誓言。这封从历史深处寄来的“家书”,已在当代青年心中写下续篇。

(光明日报全媒体记者唐芊尔、吕慎)

(来源:《光明日报》2025年04月16日)